Suaramuslim.net – Sabdo Palon, tokoh mitologis yang dipercaya sebagai penasihat spiritual Prabu Brawijaya V, kembali menjadi perbincangan. Ia disebut-sebut akan “bangkit” setelah lima abad lenyap dari peradaban Jawa, membawa serta “ajaran lama” yang digadang-gadang akan menggantikan dominasi Islam. Namun, di balik romantisme legenda ini, tersimpan rekayasa budaya yang penuh kepentingan dan manipulasi sejarah.

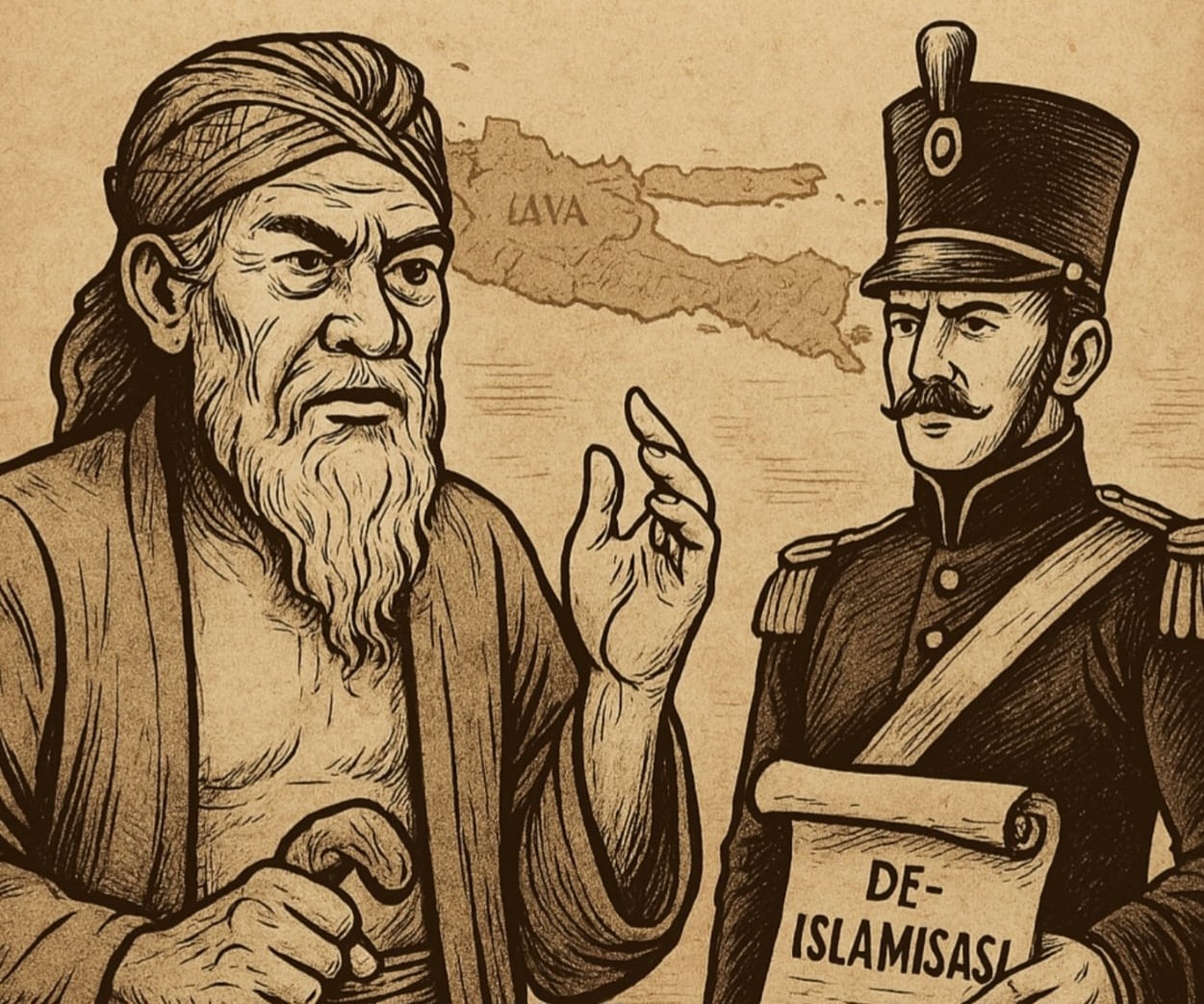

Narasi ini bukan sekadar mitos warisan leluhur, melainkan bagian dari proyek panjang kolonial Belanda untuk memisahkan Jawa dari Islam setelah trauma besar bernama Perang Diponegoro.

Latar sejarah: Trauma Belanda dan lahirnya strategi kebudayaan

Perang Jawa (1825–1830) di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro bukan sekadar pemberontakan lokal. Ini adalah perang ideologis, jihad sabil yang mengguncang fondasi kekuasaan kolonial Belanda. 15.000 serdadu tewas, termasuk 8.000 pasukan Eropa, dan lebih dari 20 juta gulden—sepuluh kali pendapatan tahunan dari seluruh tanah jajahan—terkuras untuk meredam pemberontakan tersebut.

Kolonial Belanda pun sadar: kekuatan Islam di Jawa bukan sekadar ajaran agama, tapi semangat yang menggerakkan rakyat dari pesisir hingga pedalaman. Maka, lahirlah strategi baru: memisahkan Islam dari kejawaan. Upaya ini diformalisasi melalui pendirian lembaga budaya seperti Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (ITLV) di Surakarta tahun 1851, yang menjadi pusat studi dan rekayasa budaya Jawa.

Sabdo Palon: Mitos baru dari laboratorium kolonial

Nama Sabdo Palon mulai mencuat tak lama setelah Perang Diponegoro usai. Ia dikisahkan sebagai “roh penjaga Tanah Jawa” yang akan muncul kembali setelah 500 tahun untuk menegakkan kembali ajaran leluhur.

Bersama mitos ini, muncul pula Serat Darmogandul dan Serat Gatholoco; dua naskah berbahasa Jawa yang mengolok-olok syariat Islam dan menggambarkan para wali sebagai tokoh konyol.

Namun riset filologis dan kajian sejarah membuktikan: naskah-naskah ini baru muncul setelah 1830, ditulis bukan oleh masyarakat adat, melainkan oleh juru tulis yang disponsori atau dibina dalam jaringan kolonial.

Serat-serat ini dipenuhi sindiran terhadap Islam, menggambarkan Nabi Muhammad dengan cara yang sangat tidak sopan, dan menyarankan bahwa Islam adalah agama asing yang memisahkan orang Jawa dari budaya leluhurnya.

Jawa, Islam, dan upaya dekonstruksi identitas

Melalui narasi semacam ini, kolonialisme Belanda berusaha menciptakan dikotomi: menjadi “Jawa murni” berarti kembali kepada ajaran lokal (Hindu-Buddha dan animisme), dan menjadi “Islam murni” berarti meninggalkan kejawaan. Padahal, sejak abad ke-13 hingga Wali Songo abad ke-15, Islam berkembang di Jawa bukan dengan kekerasan, tapi melalui pendekatan kultural, sosial, dan intelektual.

Peneliti Nancy Florida bahkan mencatat bahwa dari 700.000 halaman naskah di Keraton Surakarta dan Mangkunegaran, kurang dari 10% yang mengandung unsur Hindu-Buddha—dan itu pun sudah diislamkan melalui kisah pewayangan. Artinya, Islamisasi Jawa jauh lebih dalam dan menyatu ketimbang yang diasumsikan oleh narasi Sabdo Palon dan kawan-kawan.

Antara mistifikasi dan proyek ideologis

Rekayasa ini diperkuat oleh pendangkalan sejarah dalam bentuk “mistifikasi” alias pemitosan yang difilmkan secara gamblang. Sunan Kalijaga diceritakan menjaga tongkat selama tiga tahun tanpa bergerak, atau Sunan Giri menghancurkan pasukan Majapahit dengan lemparan pena yang berubah menjadi keris kolomunyeng. Padahal, semua itu adalah metafora yang dalam tradisi penulisan babad digunakan untuk menjaga etika narasi dan kehormatan tokoh-tokoh utama.

Jika tak dibaca dengan cermat, masyarakat akan terperangkap pada pembacaan harfiah yang justru menjauhkan publik dari makna sejarah sebenarnya.

Islam di Jawa: Bukan tamu, tapi tuan rumah

Mitos Sabdo Palon juga menyimpan agenda besar: mencabut Islam dari akar sejarah Jawa. Padahal, sejak zaman Sriwijaya, hingga kerajaan-kerajaan pesisir seperti Demak, Gresik, Tuban, dan Cirebon, Islam adalah ruh yang tumbuh dari bumi Nusantara itu sendiri.

Nama-nama seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, hingga Syekh Subakir adalah pionir dakwah yang menjawab kebutuhan rakyat: irigasi saat krisis pangan, pengobatan saat wabah, dan pendidikan saat kekacauan elite kerajaan. Inilah karomah sejati: menjawab persoalan masyarakat dengan ilmu dan keberpihakan.

Menjawab tantangan: Menolak kembali ke mitos kolonial

Hari ini, narasi-narasi seperti “ajaran lama akan bangkit kembali” dijadikan alat politik dan romantika spiritual yang kadang menyesatkan. Mereka lupa, Sabdo Palon bukan suara rakyat, tapi gema dari laboratorium ideologi kolonial. Ia bukan masa lalu, tapi manipulasi untuk mengatur masa depan.

Sudah saatnya masyarakat Jawa merebut kembali sejarahnya. Menolak mitos yang diciptakan untuk memecah belah. Dan menyadari bahwa Islam bukan ancaman terhadap kejawaan, tapi bagian dari jati diri Jawa itu sendiri; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Catatan Agus M Maksum

Sumber Referensi: Wawancara Podcast bersama Ustaz Salim A. Fillah, Catatan K.H. Ahmad Baso, Kajian Nancy Florida, dan Arsip Prasasti Jawa.