Suaramuslim.net – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji membuka kembali satu isu mendasar yang selama ini jarang dibahas secara tuntas: “bagaimana mekanisme distribusi nilai manfaat dana haji?” Siapa yang berhak menikmati hasil pengelolaan dana tersebut? Jamaah atau umat secara luas?

Pertanyaan ini terlihat sederhana, tapi sesungguhnya menentukan arah moral dan politik dari pengelolaan dana haji itu sendiri. Sebab nilai manfaat bukan sekadar angka keuntungan, tetapi cerminan sejauh mana amanah umat diterjemahkan menjadi kemaslahatan nyata.

Dari jamaah untuk jamaah? Atau dari jamaah untuk umat?

Undang-Undang 34/2014 sebenarnya telah menyebut bahwa dana haji dikelola “untuk meningkatkan efisiensi, rasionalitas, dan manfaat bagi jamaah dan umat Islam.” Namun, kalimat itu berhenti pada tataran normatif. Ia belum memberi petunjuk yang jelas bagaimana pembagian manfaat itu seharusnya dilakukan.

Dalam praktiknya, porsi terbesar nilai manfaat digunakan untuk menekan biaya haji (BPIH). Artinya, jamaah tahun berjalan menjadi pihak utama yang merasakan hasil investasi dana setoran jamaah yang masih menunggu antrean.

Secara moral, hal ini bisa diperdebatkan. Apakah adil jika jamaah yang belum berangkat turut menanggung subsidi bagi jamaah yang sudah berangkat lebih dulu?

Di sinilah muncul persoalan keadilan antargenerasi (intergenerational equity). Dana yang semestinya menjadi tabungan jamaah masa depan, sebagian hasilnya digunakan untuk kepentingan jamaah masa kini.

Masalah transparansi dan akuntabilitas

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah minimnya transparansi dalam distribusi nilai manfaat. Publik sulit mengakses data detail tentang berapa besar hasil investasi, berapa persen dialokasikan untuk subsidi BPIH, dan berapa yang masuk ke program sosial umat.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memang menyampaikan laporan ke DPR setiap enam bulan, tetapi laporan itu bersifat teknokratis dan terbatas. Padahal, jamaah sebagai pemilik dana berhak tahu secara terbuka: berapa nilai manfaat per rupiah setoran mereka, dan ke mana hasil itu disalurkan.

Tanpa transparansi publik, kepercayaan menjadi rapuh. Umat bisa merasa bahwa dana mereka hanya “diputar” untuk kepentingan administratif, bukan untuk maslahat sosial.

Kelebihan dan potensi positif

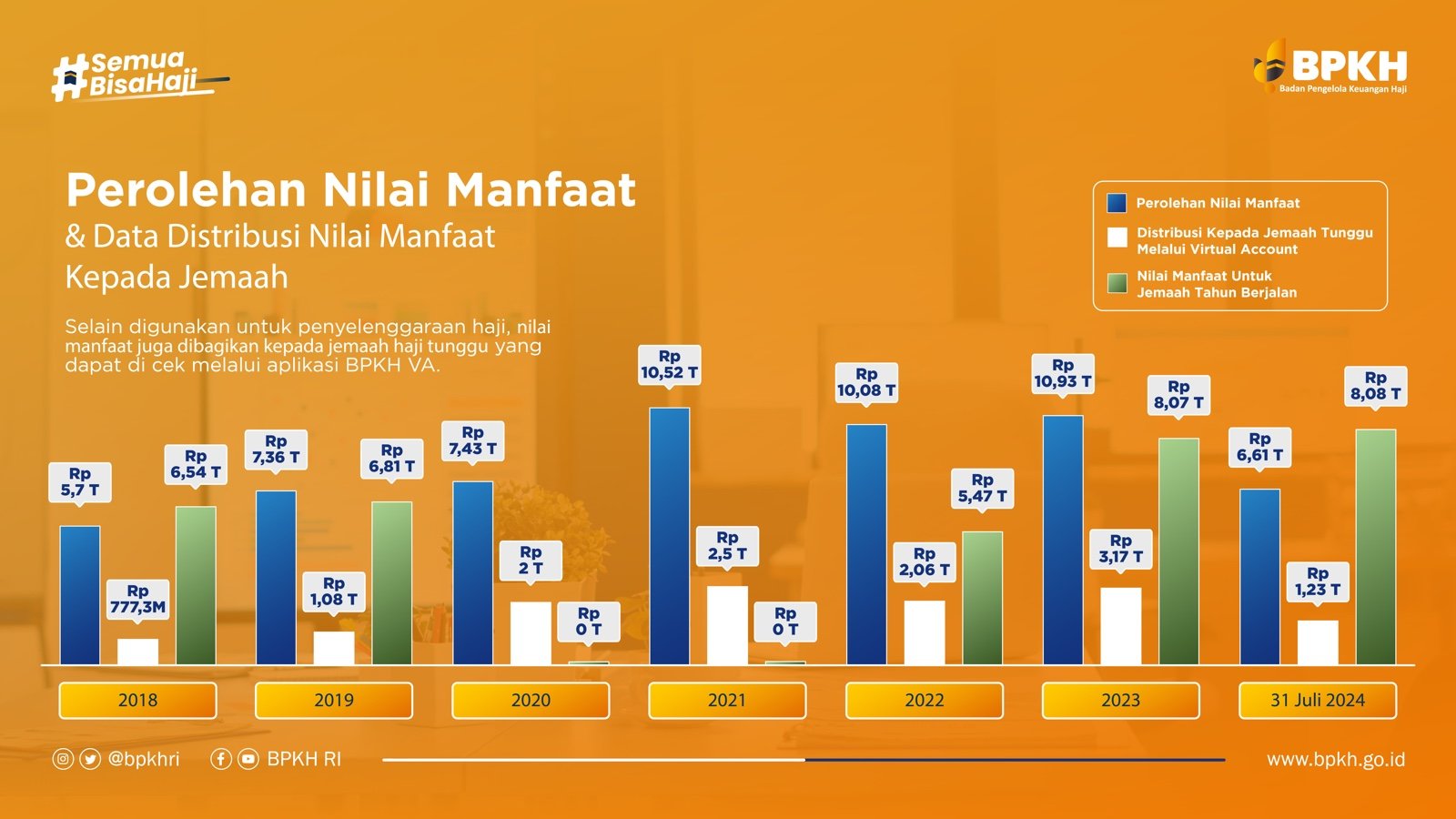

Jika dikelola dengan mekanisme yang tepat, distribusi nilai manfaat bisa menjadi sumber pembiayaan sosial yang sangat besar. Bayangkan, dengan dana kelolaan lebih dari Rp160 triliun, potensi nilai manfaat tahunan mencapai triliunan rupiah.

Sebagian dari nilai manfaat itu bisa diarahkan untuk program kemaslahatan umat — seperti pembangunan rumah sakit haji, beasiswa bagi keluarga calon jamaah, pembiayaan mikro syariah, atau pengembangan ekonomi pesantren.

Dengan demikian, dana haji tidak hanya berfungsi sebagai tabungan spiritual, tapi juga sebagai lokomotif ekonomi umat. Revisi undang-undang harus memberi ruang lebih eksplisit bagi skema kemaslahatan semacam ini.

Kelemahan mekanisme saat ini

Kelemahan utama distribusi nilai manfaat ada pada dua hal, yaitu pada: desain hukum yang kabur dan lembaga pengelola yang ambigu.

Secara hukum, tidak ada rumusan proporsional yang jelas antara manfaat untuk jamaah dan manfaat untuk umat. Akibatnya, BPKH cenderung mengambil jalan aman: menyalurkan sebagian besar untuk subsidi BPIH, bukan program sosial.

Sementara secara kelembagaan, status BPKH yang “mandiri tapi diawasi pemerintah” menciptakan kebingungan. Jika nilai manfaat hendak dialokasikan untuk kemaslahatan umat, siapa yang menentukan prioritas? Pemerintah? DPR? Atau BPKH sendiri? Tanpa kejelasan garis koordinasi, keputusan menjadi birokratis, lamban, dan kadang politis.

Reformasi distribusi nilai manfaat

Dalam revisi UU 34/2014, arah perbaikan harus menyentuh dua hal: penguatan transparansi dan kejelasan proporsi distribusi.

Pertama, perlu pasal eksplisit yang menetapkan porsi minimal nilai manfaat untuk program sosial umat, misalnya 20–30 persen dari hasil investasi tahunan. Program sosial harus didefinisikan dengan jelas: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan keagamaan berbasis syariah.

Kedua, dibangun portal publik terbuka yang menampilkan laporan real-time tentang pengelolaan dana dan penyaluran nilai manfaat. Dengan begitu, jamaah dan masyarakat bisa ikut mengawasi secara langsung.

Ketiga, melibatkan organisasi keagamaan dan masyarakat sipil dalam forum pengawasan publik untuk menilai arah distribusi manfaat. Transparansi bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga soal partisipasi moral dan sosial.

Amanah yang harus dirasakan

Intinya, distribusi nilai manfaat bukanlah sekadar soal pembagian keuntungan. Tetapi menyangkut persoalan yang lebih serius, yaitu sejauh mana dana umat benar-benar kembali kepada umat.

Jika revisi UU nanti mampu memperjelas arah ini (yaitu memastikan setiap rupiah yang dihasilkan memberi manfaat langsung bagi jamaah dan kemaslahatan sosial) maka kepercayaan publik terhadap BPKH dan pemerintah akan tumbuh.

Sebab pada dasarnya, dana haji bukan milik negara, bukan milik lembaga. Ia milik umat. Dan amanah terbesar dari umat adalah memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai ke tangan mereka.

Ulul Albab

Ketua ICMI Jawa Timur, Ketua Litbang DPP AMPHURI

Artikel ini merupakan refleksi akademik dan masukan konstruktif atas proses revisi UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Ditulis untuk memperkaya wacana publik tentang arah reformasi kelembagaan keuangan haji yang berkeadaban dan berkeadilan bagi umat.