Suaramuslim.net – Ada lagu anak-anak tahun 2000-an awal yang mungkin masih sangat diingat oleh milenial. Nada cerianya sederhana, tapi liriknya menempel di kepala:

“Australia neg’ri wol (katanya, katanya)

Aborigin sukunya (katanya, katanya)

Bumerang senjatanya (wow, wow)

Kangguru binatangnya…”

Lalu bagian berikutnya, yang selalu membuat kita tersenyum bangga:

“Indonesia neg’riku

Orangnya lucu-lucu

Macam-macam budayanya

Indonesia tercinta

Orangnya ramah-ramah

Gemah ripah loh jinawi.”

Lucu-lucu. Ramah-ramah. katanya-katanya..

Memang benar kalau kamu pernah antre di warung padang, di halte TransJakarta, atau bahkan tersesat di jalan kampung, kamu pasti tahu betapa hangatnya orang Indonesia.

Selalu ada yang menolong, tersenyum, atau minimal berkata, “Santai aja, nggak apa-apa, pelan-pelan.”

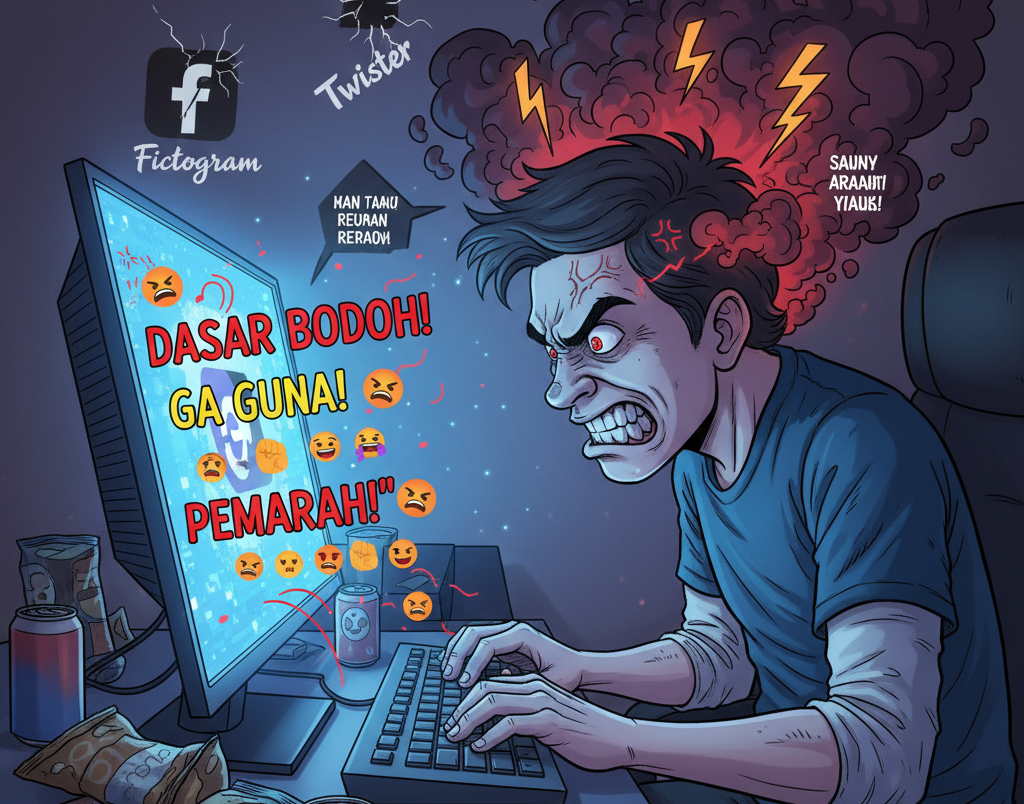

Tapi buka Twitter (atau X, katanya sekarang), dan nada itu berubah total.

Orang yang tadi memanggil “Kak” atau “Mas” di dunia nyata, tiba-tiba bisa berubah jadi gladiator kata-kata.

Kalimat sopan berganti dengan sindiran tajam, debat berubah jadi serangan pribadi, dan empati seolah menguap begitu jempol menyentuh layar.

“Javanese Swearing” atau umpatan kasar berbahasa Jawa, sering dilontarkan di dunia digital, oleh orang-orang yang sama yang tiap hari memuja dan memuji Tuhan.

Kita bangsa yang terkenal ramah, tapi dunia maya menunjukkan versi kita yang lain, lebih keras, lebih marah, dan kadang, lebih jujur.

Ketika data bicara, senyuman menghilang

Menurut Microsoft Digital Civility Index, Indonesia berada di peringkat terendah se-Asia Tenggara dalam hal kesopanan digital, bahkan di bawah Vietnam dan Thailand.

Lebih mencolok lagi: penelitian linguistik tahun 2025 menemukan bahwa kata-kata beracun dalam percakapan daring Indonesia meningkat dari 1,35% di tahun 2019 menjadi 13,8% di tahun 2024.

Bayangkan, dari seratus cuitan, hampir empat belas mengandung kebencian atau makian. Dan itu baru di permukaan.

Riset juga menunjukkan bahwa 33% anak muda Indonesia pernah mengalami atau melakukan cyberbullying, dan hampir setengahnya terlibat dalam percakapan dengan bahasa kasar di media sosial dan gim daring.

Statistik itu tidak sekadar angka, itu cermin. Cermin dari diri kita yang tidak ingin kita lihat. Dari hanya ketikan jempol, bisa menghancurkan mentalitas bahkan merenggut nyawa, seperti kasus Timothy, mahasiswa Unud.

Kenapa bisa begitu?

1. Anonymity: Nama boleh palsu, emosi tetap asli

Di dunia nyata, budaya kita menjunjung tata krama dan rasa malu. Tapi di dunia maya, kita bisa menyembunyikan wajah, nama, bahkan niat. Kita bisa menulis tanpa takut disindir tetangga atau dinasihati ibu RT.

Fenomena ini dikenal sebagai “online disinhibition effect”, efek lepas kendali ketika identitas tidak terlihat.

Banyak pengguna muda, terutama remaja, merasa lebih bebas mengkritik, mengutuk, atau mengejek tanpa rasa bersalah. Yang hilang bukan moralitas, tapi rasa malu yang biasanya mengatur perilaku sosial kita.

2. Marah yang tidak punya panggung

Budaya kita menekan ekspresi emosi. Kita diajarkan untuk sabar, menjaga harmoni, dan menelan amarah demi “kerukunan”. Tapi manusia punya batas.

Ketika tidak bisa marah di dunia nyata, banyak yang akhirnya melampiaskannya di dunia maya. Media sosial jadi ruang katarsis, tempat kita menulis apa yang tak bisa kita ucapkan di depan orang tua, atasan, atau pasangan.

Ditambah algoritma media sosial yang seperti bensin di atas api: semakin provokatif kontenmu, semakin besar engagement-nya. Maka lahirlah budaya “drama for clicks”. Bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang paling keras.

3. Generasi scroll dan identitas digital

Generasi muda Indonesia sekarang hidup di dua dunia: nyata dan maya. Mereka belajar sopan dari orang tua, tapi belajar berbicara dari internet. Dan di internet, yang sopan jarang viral.

Data dari Meltwater (2025) menunjukkan bahwa pengguna muda Indonesia menghabiskan lebih dari 9 jam per hari online, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.

Di dunia itu, persona digital sering kali dibuat lebih berani, lebih lucu, lebih “tajam” dari versi aslinya. Kita tidak lagi sekadar menjadi diri sendiri; kita menjadi versi paling engaging dari diri kita.

Tapi ada harga yang dibayar: semakin tinggi konektivitas, semakin rendah empati. Kita cepat tersinggung, cepat bereaksi, tapi lambat memahami.

Kita tidak jahat, kita sedang belajar menjadi digital

Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia: 220 juta pengguna, dan termasuk lima besar secara global dalam aktivitas media sosial. Masalahnya, kecepatan itu tidak diimbangi dengan pendidikan digital yang matang.

Kita tahu cara bikin akun, tapi belum tentu tahu cara mengendalikan diri di akun itu. Kita paham cara bikin viral, tapi belum tentu paham tanggung jawab yang datang bersamanya.

Namun semua ini tidak berarti kita bangsa yang gagal. Kita sedang belajar, dari nol, bagaimana menjadi manusia di ruang digital yang tanpa batas.

Belajar dari dua dunia

Dunia nyata dan dunia maya sebenarnya tidak harus bertentangan. Yang sopan bisa tetap vokal, yang jujur bisa tetap santun. Yang tegas bisa tanpa harus kejam.

Seorang sosiolog pernah menulis,

“Teknologi tidak mengubah siapa kita. Ia hanya memperlihatkan sisi mana yang kita pilih untuk ditampilkan.”

Mungkin, saatnya kita memilih ulang. Karena bangsa yang dikenal paling ramah di dunia tidak harus menjadi yang paling marah di internet.

Dan siapa tahu, di tengah riuh komentar dan debat daring, ada jalan untuk menjembatani dua dunia ini: dunia yang tersenyum di luar, dan dunia yang menjerit di dalam.

Dadang Irsyam | Tech-Society Strategist