Oleh: Amin Sudarsono, Kepala Sekretariat FOZ.

Lelaki ini bersemangat, saat menunjukkan kartu tanda penduduk kepada saya. Diperlihatkan beberapa dokumen penyerta. Bukan hanya selembar, beberapa dia tunjukkan ke kamera. Abdul Rasyid namanya. Penduduk Young Bazar, negara Myanmar.

“Baik, saya ke rumahmu saja,” kataku dalam bahasa Inggris. Rasyid, lelaki berusia 54 tahun ini agak mahir ber-Inggris ria. Lalu dia mengajakku, memasuki gubuk reyot berdinding terpal, atapnya pun sama. Di dalam rumah, sudah ada tujuh lelaki, dua perempuan muda dan anak kecil.

Rasyid lalu bercerita. Dia dulu pengusaha toko kelontong. Kiosnya ada di Pasar Besar Toung, dekat dengan Kota Maungdaw, Myanmar. Di sana dia hidup berdagang. Di rumahnya, dia punya lima sapi dan tujuh ekor kambing. Hidupnya berkecukupan. Anak lelakinya, Rawfieq, bahkan sudah kuliah di Sitway University. Ijazahnya diperlihatkannya pula.

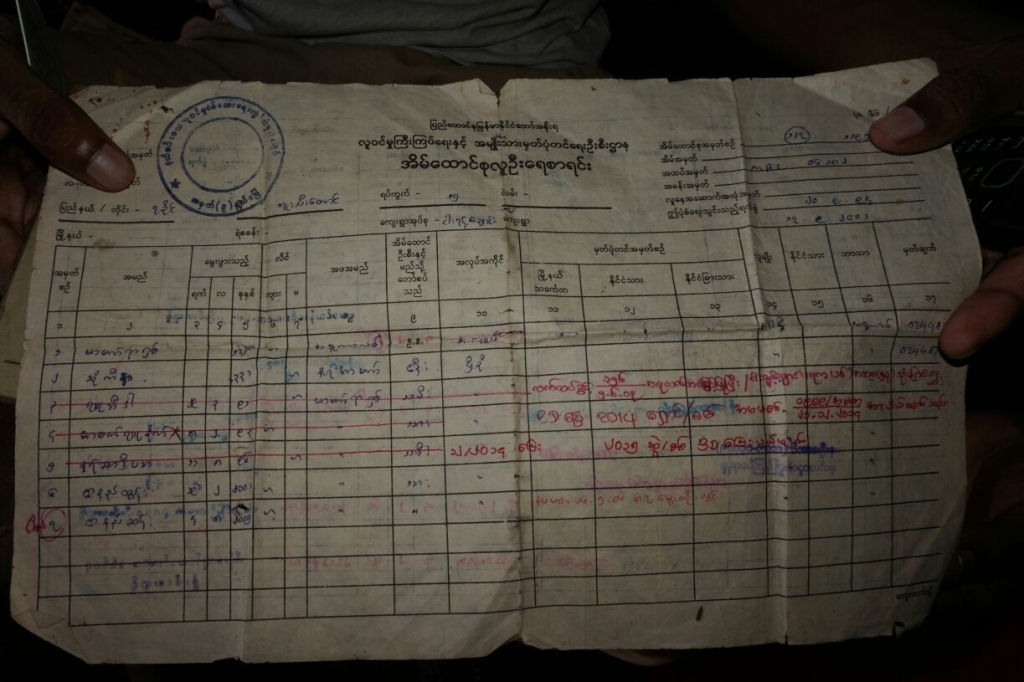

Dulu dia bayar pajak bulanan, tahunan dan pajak barang ke pemerintah Myanmar. Meski besar, dia tak keberatan, yang penting bisa berdagang aman. Sampai akhirnya Agustus lalu, beberapa kali serdadu datang, ambil barang, makan dan meninggalkan begitu saja. Puncaknya, akhir Agustus terjadi penjarahan dan perusakan atas kios. Rumahnya pun tak luput dari amukan massa.

Pergi. Akhirnya semuanya harus mengungsi. Ribuan orang berduyun pergi. Meninggalkan penghidupan, kehidupan, ke tanah seberang yang tak jelas masa depan dan mau melakukan apa. Bahkan, mereka sekarang stateless, tak punya negara lagi. Tak ada negara mengakuinya.

Kata Rasyid, KTP yang dia punya itu, berlaku sampai 2010. Setelah 2010 itu ada UU 144 yang menyatakan KTP yang bernama Rohingya, tidak berguna lagi. Sebetulnya sejak 1982 sudah ada pemisahan itu, bahwa Rohingya dikeluarkan dari daftar 14 suku besar yang boleh hidup di Burma.

Sudah sebulan, Rasyid di tapal batas negara. Termangu tak tahu harus melakukan apa. Dia biasa berdagang, bertani dan memelihara ternak. Bisa cukup membuat anaknya kuliah jurusan elektronika di Sitway University, Rakhine.

Kini, di Ukhiya Upazila, Cox’s Bazar ini, keluar kamp pun tidak boleh. Tidak ada hak Rohingya berdagang di sini. Bisa pun hanya makanan kecil untuk tetangga-tetangga yang sama miskinnya.

“Berikan kami hak kewarganegaraan. Boleh Bangladesh atau Myanmar, agar kami punya masa depan,” ucapnya terbata.

Kini, selembar kertas bertuliskan nama dan anggota keluarga, sama sekali tiada guna. Hanya kartu tanda pengungsi dari IOM, UNHCR atau lembaga kemanusiaan seperti kami. Itu saja yang berguna, untuk mengambil beras, minyak dan lainnya. Tapi, sampai kapan? Solusi internasional harus segera dibuat. Bukan hanya derma yang menyambung nyawa beberapa jam saja.

Editor: Muhammad Nashir