Suaramuslim.net – Konflik di antara saudara seiman itu fakta sejarah yang ada dalam bentangan masa. Bukan semata soal kekuasaan dan materi, sebagaimana analisis banyak orientalis, namun juga keyakinan pihak yang berseteru pada hujjah syar’i. Tak memadai membicarakan soal Ali versus Aisyah semata soal klan dan kesumat masa silam keduanya, bahkan semenjak Nabi masih ada katanya.

Jadi, hendakya kita biasa saja bersikap manakala ada konflik semacam itu. Tak terkecuali di tengah lembaga dakwah kita. Ini bukan berarti kita menyetujui perpecahan; bukan begitu melihatnya. Konflik adalah ruang melapangkan pemikiran dan keadaban dalam berilmu. Sebanyak apa pun ilmu kita, kala konflik mendera itulah medan pembuktiannya. Konflik tak berarti ukhuwah harus berpecah. Dalam beda yang sangat tajam, tetap harus ada kejujuran menilai pihak seteru.

Konflik juga sebentuk anugerah. Bagaimana bisa? Ya, itu bila konflik yang ada disaksamai jujur. Kita yang besar dalam tubuh harakah Islam acap membaca sirah dan tarikh dengan normatif; menihilkan konflik atau bahkan menolak kemungkinan konflik berlangsung pada orang-orang salih. Dus, kita pun dibiasakan dalam habitat ilmu yang meletakkan konflik seperti barang haram. Padahal, dalam konflik ada kesempatan belajar dan melatihkan adab hasil menimba ilmu.

Lihat bagaimana al-Bukhari dipaksa berkonflik dengan Imam an-Naisaburi, guru dan koleganya sesama ahlu hadis yang menyimpan ghil pada sang murid. Dan lihat bagaimana Muslim mengatasi perseteruan dua gurunya itu.

Jadi, biarkan saja mereka berkonflik. Asal jaga adab. Siapa pun. Misalnya, jangan seret pengikut dalam arus konflik. Jangan libatkan penyetia dalam komentar tak adil pada lawan. Berlaku pada semuanya. Konflik berlarut sekalipun panas sangat, bila hanya melibatkan personal maka bangunan dakwah masih utuh.

Konflik dalam skala bagaimanapun di tubuh gerakan dakwah bisa jadi pelajaran berharga untuk menempa kesiapan kita memimpin. Terutama bila kita memiliki misi sebagai penduduk kekuasaan dengan sekian artikulasi nilai keislaman yang diusung. Janganlah sampai kita begitu antusias mengampanyekan kehebatan identitas keislaman kita, namun dalam urusan menyikapi konflik amat payah yang ada.

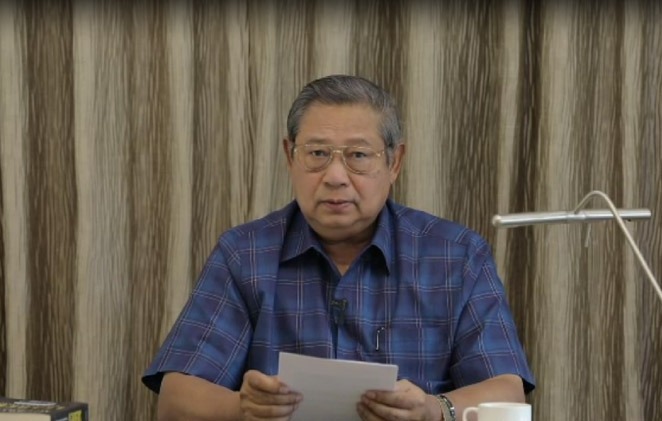

Rasanya kita bisa memetik cara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi atraksi retoris Agum Gumelar yang mengungkit lagi soal kasus penculikan aktivis pada pertengahan dekade 1990-an. Agum mengaitkan nama SBY, dan diduga karena ada motif serangan politik mengingat SBY berbeda kubu dengannya. SBY dalam hal ini tidak ingin menyahut serangan Agum; baginya, cukup menandaskan kemampuannya menjawab tudingan Agum tapi tidak ingin gaduh di ruang publik.

Konflik yang dipicu tingkah Agum itu kekanak-kanakan. Dan SBY menyikapinya dengan bijak lagi dewasa. Ada pertaruhan integritas pribadi dan institusi tempat mereka pernah berkarya apabila keduanya saling timpal tapi sebenarnya tidak lebih sebagai pertarungan politik elektoral. SBY tak ingin wajah TNI suram hanya karena polemik keduanya yang sebetulnya tidak lebih provokasi belaka. Ketimbang berkonflik “kacangan”, SBY mengajak untuk produktif membangun sikap kenegarawanan.

Dari dua pensiunan militer itu, tidaklah jelek bila aktivis gerakan Islam juga mematangkan diri dalam memandang seteru yang ada di tubuh mereka. Bahwa berjemaah dalam menegakkan agenda Islam, jangan disempitkan dengan soal-soal pribadi yang dikesankan mewakili wajah agama mulia ini. Juga kesediaan untuk berlapang dan tidak menyeret banyak orang dalam pusara konflik yang timbul.

Semua ini sejatinya hal-hal tak baru dalam bahasan adab di Islam. Tinggal bagaimana mengaktualkan dalam amal keseharian ketika ada beda yang berujung seteru atau konflik menggila.*

*Opini yang terkandung di dalam artikel ini adalah milik penulis pribadi, dan tidak merefleksikan kebijakan editorial Suaramuslim.net